Seit 1971 wohnen wir im Rhein-Main-Gebiet und haben bis heute gebraucht, um Burgholzhausen zu entdecken. Vermutlich liegt es einfach zu nah an Bad Vilbel. Burgholzhausen ist für uns eine überraschende Erfahrung. Der alte Ortskern rund um »Alt Burgholzhausen« [2]  wurde in den letzten Jahren von den Bewohnern liebevoll restauriert und spannende Bauwerke herausgeputzt. Leider konnten wir wegen Corona die Gastronomie noch nicht genießen.

wurde in den letzten Jahren von den Bewohnern liebevoll restauriert und spannende Bauwerke herausgeputzt. Leider konnten wir wegen Corona die Gastronomie noch nicht genießen.

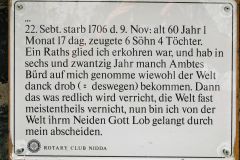

Besondere Schmuckstücke sind das ehemalige älteste Gasthaus »Zur Güldenen Cron« und gleich gegenüber das »Alte Rathaus« [3], das vom

Altes Rathaus

Verein »Altes Rathaus – Burgholzhausen« seit 2005 mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand innen und außen als Treffpunkt für Bürger hergerichtet wurde. Man kann dort heiraten, Kunst genießen und an den Wochenenden bei Kaffee und Kuchen entspannen.

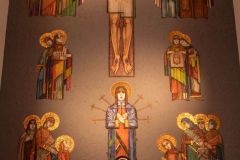

Nach dem Erwerb der Gemeinde 1702 durch den Mainzer Kurfürsten Franz Adolf Dietrich von Ingelheim versuchte dieser, seine neuen Bürger von seinem Glauben zu »überzeugen« und wollte die alte evangelische Kirche abreißen. Der Widerstand war so groß, dass er 1716 die kleine Barockkirche [1] bauen ließ.

Die evangelische Gemeinde durfte ein neues, größeres Gotteshaus [3] errichten. Beide Kirchen wurden fast zeitgleich vom Darmstädter Architekten Johann Wilhelm Detier ausgeführt. Man kann deutlich die unterschiedlichen Ansichten der Glaubensgemeinschaften zur Kirchenarchitektur erkennen: evangelisch einfach zu katholisch opulent.

Die evangelische Gemeinde durfte ein neues, größeres Gotteshaus [3] errichten. Beide Kirchen wurden fast zeitgleich vom Darmstädter Architekten Johann Wilhelm Detier ausgeführt. Man kann deutlich die unterschiedlichen Ansichten der Glaubensgemeinschaften zur Kirchenarchitektur erkennen: evangelisch einfach zu katholisch opulent.

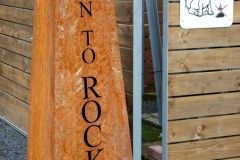

Ein Verein ragt in der Burgholzhausener Kulturlandschaft besonders heraus. Die »Burgspielschar« [5] erarbeitet seit 1947 fast jährlich ein Sommer- und Winterprogramm – leider im Augenblick durch Corona ausgebremst. Es wird allerdings virtuell schon eifrig für das Sommerprogramm geprobt. Im Juni soll die Premiere vom »Froschkönig« über die Bühne gehen. Das Festspielgelände gehört der Stadt Frankfurt, weil sie vom letzten »Holzhausen« als Erben eingesetzt wurde. Das Herrichten des Platzes für den Festivalbetrieb wäre eine weitere Geschichte.

Ein Verein ragt in der Burgholzhausener Kulturlandschaft besonders heraus. Die »Burgspielschar« [5] erarbeitet seit 1947 fast jährlich ein Sommer- und Winterprogramm – leider im Augenblick durch Corona ausgebremst. Es wird allerdings virtuell schon eifrig für das Sommerprogramm geprobt. Im Juni soll die Premiere vom »Froschkönig« über die Bühne gehen. Das Festspielgelände gehört der Stadt Frankfurt, weil sie vom letzten »Holzhausen« als Erben eingesetzt wurde. Das Herrichten des Platzes für den Festivalbetrieb wäre eine weitere Geschichte.

Ursächlich für den großen Erfolg und die aktive Teilnahme der überwiegend jungen Akteure ist, dass die verdienten Mitglieder nur noch im Hintergrund dabei sind und fast alle Vorstandsposten von jüngeren Aktiven verantwortet werden. Das könnte ein Rezept für viele andere Vereine sein, die an Nachwuchsmangel leiden.

Neben dem selbständigen Reichsdorf Holzhausen lag bis 1241 eine »Zoll«-Burg an der alten Weinstraße (Wein von Waan = hessisch für Wagen). Nach dem Tod des letzten Zentgrafen Heinrich von Erlenbach zog seine Familie nach Frankfurt als »derer von Holzhausen«. Vertreter der Familie waren später an entscheidenden Positionen in Frankfurt und sind an vielen Stellen heute noch sichtbar (z. B. Holzhausenschlösschen).

1939 wurde der Ortsname um den Zusatz »Burg« ergänzt. In dieser Zeit gab es noch keine Postleitzahlen aber viele Holzhausen.

Herzlichen Dank für viele Tipps und Unterstützung an

· Jan Tore Ohlsen, Ottmar Kunkel, Manfred Fels (Burgspielschar)

· Marianne Peilstöcker (Historikerin und Verfasserin vieler Schriften zu Burgholzhausen)

· Dr. Detlef Bauer (ev. Kirche und Altes Rathaus)

Die Paulskirche wurde 1789 als evangelische Hauptkirche erbaut | 1848 – 1849 Nutzung durch die erste gesamtdeutsche Nationalversammlung | 1944 Zerstörung Wiederaufbau 1947 mit geänderter Dachform und Neugestaltung des Innenraums| Nutzung für besondere Anlässe (z.B. Friedenspreis des deutschen Buchhandels)

Die Paulskirche wurde 1789 als evangelische Hauptkirche erbaut | 1848 – 1849 Nutzung durch die erste gesamtdeutsche Nationalversammlung | 1944 Zerstörung Wiederaufbau 1947 mit geänderter Dachform und Neugestaltung des Innenraums| Nutzung für besondere Anlässe (z.B. Friedenspreis des deutschen Buchhandels)